Giovanna Gagliardo: “volevo sbarazzarmi del cliché pavesiano, raccontare quello che non tutti sanno”

L’intervista all’autrice del doc 'Il mestiere di vivere', prodotto da Luce Cinecittà, al 42TFF nella selezione del Concorso Documentari. Per la regista, “Pavese è l’intellettuale che oggi non abbiamo, ci vorrebbe qualcuno che mettesse in fila tutti i problemi prima dell’Io”

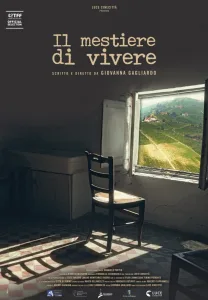

TORINO – La fine per il principio, con questo spirito nasce sullo schermo Il mestiere di vivere – documentario scritto e diretto da Giovanna Gagliardo, in Concorso nella sezione Documentari del 42mo TFF: il racconto, infatti, comincia nella frenesia di sabato 26 agosto 1950, ultimo giorno di vita terrena di Cesare Pavese (nato il 9 settembre 1908).

Il cuore è l’uomo, inscindibile dallo scrittore: l’essenza poetica gli scorre nelle vene, ma l’originalità del documentario vive proprio nell’immersione nel molteplice, dentro la psicologia prismatica di questo essere umano che si rivela oltre l’animo lirico e esistenzialista che lo possedeva portato per mano dalla malinconia, per esempio espresso nel contrasto di un romanzo come La luna e i falò, visione lieta dell’infanzia e del passato e dolore per il tempo presente.

Il cuore è l’uomo, inscindibile dallo scrittore: l’essenza poetica gli scorre nelle vene, ma l’originalità del documentario vive proprio nell’immersione nel molteplice, dentro la psicologia prismatica di questo essere umano che si rivela oltre l’animo lirico e esistenzialista che lo possedeva portato per mano dalla malinconia, per esempio espresso nel contrasto di un romanzo come La luna e i falò, visione lieta dell’infanzia e del passato e dolore per il tempo presente.

Gagliardo, con Il mestiere di vivere, è andata oltre l’evidente, oltre il retorico, scegliendo una chiave che concorre a consegnare ancor più suggestive l’anima e l’arte, palpitanti e fiorite nella breve esistenza dello scrittore piemontese (vissuto solo 42 anni).

Signora Gagliardo, c’è un’essenza comune tra lei e Pavese, siete entrambi piemontesi – lui di Santo Stefano Belbo, lei di Monticello d’Alba – e entrambi possedete la capacità di essere visionari, lui con la poesia, lei con il cinema, è in questa maniera che voi guardate e raccontate il mondo: il Pavese che lei racconta, è un po’ un suo alter ego, nella piemontesità e nella lirica?

Magari! Mi piacerebbe, ma non oserei mai paragonarmi a un gigante come Pavese, con cui non mi metterei mai in competizione. Certo, in comune abbiamo l’ostinazione piemontese, questo è sicuro.

Partendo dalla forma, il suo doc porta in sé qualcosa di letterario, ovvero la struttura in capitoli, seducente perché sin dall’architettura riflette l’essenza del protagonista, essere umano connesso a doppio filo con l’arte di scrivere. Perché ha sentito potesse essere efficace cinematograficamente, oltre che avere chiaramente una connessione col soggetto pavesiano?

I capitoli sono venuti fuori dicendo: ‘raccontiamo tutti i mestieri che ha fatto Pavese e quindi dividiamoli per capitoli’, con il Pavese che studia, il Pavese che fa il traduttore, il Pavese che fa l’editore… e via enucleando; all’interno dello stesso capitolo credo ci sia la suggestione che dice lei, ovvero l’idea di cercare di restituire visivamente l’aria del suo tempo, che non è una ricostruzione, non è fiction, non è cinema, ma è documentario che si fa oggi cercando di visualizzare, addirittura di fantasticare, quello che poteva essere il suo mondo, le strade che percorreva, i circoli che frequentava, i cinema in cui si sedeva, e soprattutto i bar dove andava a scrivere, cercando di ridare l’atmosfera di quel tempo. Certo, la struttura è letteraria, ma quella letterarietà si cerca di servirla con immagini opportune.

Infatti, il genio del documentario risiede nell’addentrarsi e rendere noto – o più noto – un Pavese versatile: appena ventenne ha scoperto la poesia narrativa, poi s’è misurato con il romanzo breve, così come a lui dobbiamo l’importazione della letteratura americana e, infine, la nascita della Casa Editrice Einaudi. Lei, mantenendo accesa la luce sull’uomo, cosa andava cercando del Pavese più ignoto, cosa ha scoperto, e cosa voleva davvero evidenziare?

La vulgata è quel Pavese triste e solitario che s’è suicidato, che è vero, ma è altrettanto vera la vitalità di quest’uomo che in una breve vita è riuscito a fare il lavoro di sette vite. Io volevo proprio sbarazzarmi del cliché pavesiano, dell’uomo solitario, cosa realistica certamente, ma le verità sono tante e a me piaceva raccontare tutte quelle che sono un po’ sommerse dall’idea romantica dell’uomo che s’ammazza per amore.

E, a proposito di questo, Pavese è mancato a soli 42 anni: s’è confrontata con l’idea del valore del tempo e con quella del libero arbitrio? Sia per Pavese, che poco di tempo ne ha avuto per vivere, ma tanto ne ha saputo impiegare per non sprecare il talento e la cultura, sia in senso assoluto: in particolare penso ai giovanissimi esseri umani contemporanei che lei mette in scena e a confronto con lui.

Io, anche del suicidio, mi volevo sbarazzare il prima possibile, e infatti l’ho messo all’inizio del film: il mio desiderio era dire subito ‘questa è la sua ultima giornata, questo è quello che sappiamo di Pavese, adesso io provo a raccontare quello che non tutti sanno’, io stessa – in tutta la mia vita – non avevo valutato mai la quantità di lavoro che aveva fatto e la modernità di quest’uomo, perché la cosa che più mi ha colpita nel ritornare dopo tanti anni su Pavese è stata esattamente questa sua capacità di vedere la complessità della realtà, di non lasciarsi attrarre né dai cliché, né dagli schieramenti, né dall’essere da una parte o dall’altra; lui raccontava la complessità della vita e della realtà e questo lo trovo estremamente attuale, per questo – come ho anche scritto nelle note di regia -, Pavese è l’intellettuale che oggi non abbiamo, ci vorrebbe qualcuno che sapesse metterci di fronte all’impossibilità di chiarirci e mettesse in fila tutti i problemi prima dell’Io.

Prima dell’Io assoluto.

Brava! Quest’uomo, infatti, prima di schierarsi si ritrae, non ti spiega mai niente, non ti dice mai se il suo personaggio abbia torto o ragione, se sia nel giusto o nello sbagliato, ti fa vedere le difficoltà nelle quali si muove, in una realtà difficile da identificare. Questo mi sembra estremamente moderno e in questo senso i giovanissimi, oggi, si riconoscono molto di più in Pavese che non in scrittori che te la fanno facile.

Nel suo doc Pavese c’è… e non solo come soggetto ma parla, in prima persona, con la voce di Emanuele Puppio: una decisione così specifica è coraggiosa. Da cosa è stata guidata in questa scelta, cosa voleva evocare?

Volevo ‘rileggere ad alta voce’, se così si può dire, delle pagine bellissime di Pavese e invece di mettere uno speaker che me lo spieghi, lascio che lui si spieghi da solo: Pavese si sa raccontare da solo; poi, in maniera più cinica, ‘ho usato’ i suoi testi per provare a restituirlo attraverso le immagini, per far vivere le sue parole con immagini che le stesse parole m’ispiravano. Quando lui fa I mari del Sud, e capisci che quel ragazzino lì sta leggendo Moby Dick, quindi immagina questo cugino che non ha mai visto una balena ma lui la vede, provo a visualizzare quello che il ragazzino aveva in testa.

Qui si potrebbe aprire un discorso sul ‘Cinema-Poesia’.

Sì, anche quando metto il ballo a palchetto con le canzoni sue, quelle che cantava all’epoca, lo faccio raccontare da Anguilla, protagonista de La luna e i falò, il quale porta al ballo – in un paesaccio qua vicino a Torino – queste due sorelle, una delle quali lui ama perdutamente. È il racconto di Anguilla, dunque, di come lui lo vede, o meglio di come io immagino lui lo veda; ho cercato di servire con il mio mestiere le sue parole, perché mi piaceva l’idea che qualcuno, vedendo il documentario, dicesse: ‘m’immaginavo un Pavese, ne ho trovato un altro’.

Lo stupore, che succede.

Se succede, vuol dire che non ho fallito.

Infine, nel doc fa uso di materiale d’archivio: quanto s’è misurata con la ricerca di qualcosa di specifico, e quanto ha esplorato senza una meta specifica, lasciandosi stupire da quello che d’inatteso avrebbe potuto incontrare?

Su questo discorso ci sono due ragionamenti: da una parte ci sono vecchie interviste di persone che non ci sono più, che non avrei potuto incontrare, messe a disposizione dalla Fondazione Cesare Pavese, che le conserva nel suo archivio, a cui ho potuto avere accesso e così prendere Ferrarotti, Tullio Pinelli o Fernanda Pivano. Poi, per la parte visiva, ho spulciato molto nell’Archivio Luce, che conosco benissimo, avendo trascorso lì quattro anni per Bellissime, per cui sono andata un po’ mirata alla ricerca della Torino d’epoca, del Primo Maggio o come funzionassero le Poste al tempo, sempre con l’idea di visualizzare i suoi testi, le sue lettere, i suoi pensieri, i suoi romanzi, le sue poesie.

Il mestiere di vivere è una produzione Luce Cinecittà, realizzata con il sostegno di Film Commission Torino-Piemonte, con la partecipazione di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Patrocinio della Città di Torino.

TFF 2024

Borgonzoni: “TFF, 42ma edizione di alto livello”

Il Sottosegretario alla Cultura si è complimentata con i vincitori del 42° Torino Film Festival

TFF24 celebra la maternità, ‘Holy Rosita’ Miglior Film

I premi principali del 42° Torino Film Festival sono andati a tre film che parlano di maternità: oltre all'opera del regista belga Wannes Destoop, sono stati premiati il tedesco Vena e il tunisino L'aiguille

Billy Zane, Marlon Brando e il sogno di baciare le labbra di Dio

Waltzing with Brando, scritto e diretto da Bill Fishman, è il film di chiusura del TFF42, che lo ospita in anteprima mondiale, alla presenza del protagonista e del suo regista: “Per Ultimo tango a Parigi volevamo rendere onore a Vittorio Storaro e Bernardo Bertolucci”

TFF42, il tunisino ‘L’aiguille’ conquista tre premi collaterali

Il dramma diretto da Abdelhaimid Bouchnack è incentrato sulle conseguenze della nascita di un bambino intersessuale in una famiglia tunisina. Al corto italiano Due Sorelle il Premio Rai Cinema Channel

;)

;)