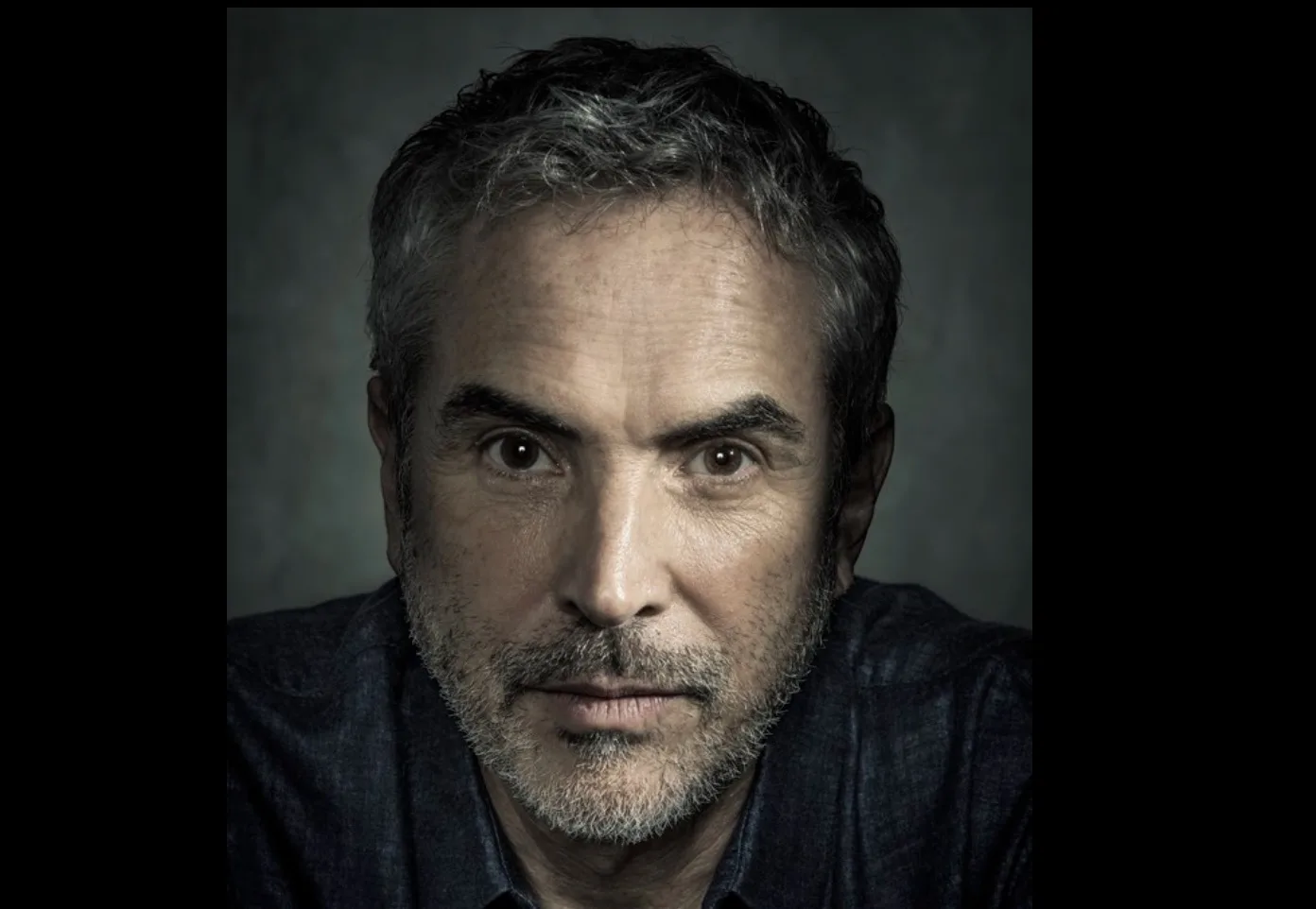

Alfonso Cuarón. ‘Ladri di biciclette’, Weinstein e il desiderio di un horror realistico

L’incontro con il primo regista messicano a conquistare l’Oscar per la Miglior Regia – 'Gravity': Locarno77 lo insignisce del Lifetime Achievement Award. “Come esseri umani condividiamo un’immensa solitudine in questo vasto universo in cui l'unico sollievo è l'amore: i personaggi dei film che ho fatto condividono questo”

LOCARNO – Alfonso Cuarón “incarna l’idea di un cinema libero, che si mette in discussione, che osa essere popolare e d’autore, senza perdere il gusto di inventare”, con queste parole lo racconta Giona A.Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, che insignisce l’autore messicano con il Lifetime Achievement Award.

Quella di Cuarón è una storia personale che comincia a Città del Messico nel ’61, anno di nascita, “da una famiglia della media borghesia, formazione universitaria, papà medico e mamma chimica: non avevano nulla a che fare col cinema”.

Lui non ha dubbi, sapeva che “da grande” avrebbe voluto “fare cinema”, ricorda nitidamente lo desiderasse già da bambino; ne era “innamorato, da quando ho memoria ho sempre voluto fare questo lavoro; però, da piccolo non riuscivo a fare distinzione tra la storia, quello che vedevo e cosa facesse un regista o uno sceneggiatore: il cinema era una fantastica finzione da cui ero dipendente”.

In quel periodo molto cinema passava in tv e proprio sul piccolo schermo ecco l’apparizione rivelatoria: Cuarón ricorda quella sera, in cui “i miei erano a cena fuori, e con mio cugino pensiamo di entrare nella loro stanza, sperando così di riuscire a vedere in televisione qualcosa per adulti, e infatti passava un film in cui c’era espressamente scritto l’avvertimento ‘solo x adulti’, era Ladri di biciclette, film che ha cambiato tutta la mia percezione del cinema. Lì per lì ero molto confuso, appunto non capivo esattamente cosa avesse fatto il regista: era una storia emotiva ma anche molto radicata in una realtà, senza troppi ornamenti. Quel film mi ha fatto venire voglia di vederne altri simili, anche se non li capivo spesso, ed è così che ho visto Godard a 9 anni: a volte mi annoiavo a guardare questi film, ma qualcosa mi spingeva a continuare a vederli”.

Poi, “ho frequentato l’epoca d’oro dei cineclub in Messico, quando nelle ambasciate l’area culturale si occupava di importare film: il Messico era l’unico Paese con contatti con il blocco dell’Est, per cui ho potuto vedere molto cinema russo o polacco”. Da questo periodo, e anche dalla Scuola di Cinema, di cui ha un po’ un ricordo sghembo, porta con sé Emmanuel Lubezki, il suo fedelissimo direttore della fotografia, “detto Civo”, il cui nome Cuarón fa ricorrere fondamentale nel suo incontro a Locarno77.

Se fondamentale è il suo dop, il regista messicano però non ha dubbi: “bisogna fare di tutto all’inizio”, un’idea che poi ha spesso portato avanti nel tempo, curando non solo la regia ma anche il montaggio delle sue storie, “infatti ho iniziato montando, aspirando poi a dirigere, e solo dopo… è arrivata la sceneggiatura: nel bene o nel male il mio approccio al cinema non è strettamente narrativo, più basato su momenti”. E “c’è voluto molto tempo prima di dirigere: anzitutto, proprio perché ero insicuro sulla scrittura, è un’ansia. Poi, sin dall’inizio, per sopravvivere il cinema era un modo per sbarcare il lunario, anche perché ho fatto un figlio a vent’anni: ho fatto l’aiuto cameramen, l’aiuto montatore, l’aiuto regista ma pensavo che una carriera mia, da regista, non l’avrei potuta fare; ero fortemente rassegnato, finché Civo mi ha chiesto: ‘…poi farai telenovelas?’ e lì mi sono offeso ma mi ha scosso, e così ho scritto il primo film con Carlos”, suo fratello: Uno per tutte (1991).

Restando in Messico “sapevo che la mia vita lì sarebbe stata di spot o telenovelas, finché sono riuscito a vendere il film alla Miramax: ecco, quella è stata la prima volta che Weinstein mi ha fottuto! Ero depresso: ci avevo messo tutti i soldi che avevo, e lui s’è preso il film ed è andato via; mi son trovato senza film, indebitato, e con un figlio” ma “le persone che incontri ti possono dare la fiducia che cambia tutto”, parole non dette in maniera interlocutoria da Cuarón ma pensando a “Sydney Pollack: ha visto il mio primo film e mi ha offerto lavoro a Los Angeles. Non ho mai pianificato di andare a Hollywood ma così mi sono un po’ stabilizzato, ho ripagato i miei debiti”.

Finchè arriva La piccola principessa (1995): “da quando lessi la sceneggiatura mi sono detto: ‘assolutamente lo devo fare!’, era scritta dallo stesso sceneggiatore de La leggenda del re pescatore, Richard LaGravenese. Da lì ho cominciato a giocare con tutti ‘i giocattoli’ che non avevo mai avuto per il cinema: mi sono detto che però dovevo davvero imparare tutto… l’obiettivo era riuscire a fare un film comprensibile dalla A alla Z”.

E poi arriva un titolo che per molti è un culto, Paradiso perduto (1998), ma Alfonso Cuarón non lo nasconde e ammette: “non capivo bene la storia, non ne capivo il significato e cercavo di compensare con la cura della forma. Ero scontento e Civo mi ripeteva: ‘fidati dell’istinto, la prossima volta’. Secondo me il film non è riuscito e così mi sono intristito. Comunque, non riguardo mai i miei film, ne trattengo il ricordo dei momenti più belli”.

Dopo questa ennesima delusione, il regista racconta vivesse a NY e “ho noleggiato 30 VHS, a caso, per guardare di tutto: ero davvero arrabbiato con me stesso perché avevo perso anni a leggere sceneggiature, per poi fare quel film, e lì ho chiamato ancora mio fratello e abbiamo fatto Y tu mamá también (2001). Era la prima volta in cui affrontavo le cose seriamente, cioè il cinema non solo come mestiere ma come possibilità di espressione: non mi interessano i film che illustrano e basta; infatti lì, per me, era fondamentale includere un narratore, questo anche per la mia ammirazione di certe voci narranti della Nouvelle Vague. Volevo fare un film in cui lo sfondo fosse più importante del primo piano, volevo fare un film senza regole, basato sull’amore puro per il cinema. Dopo Paradiso Perduto era tutto stilizzato, c’era sempre un’unica palette cromatica, mentre non c’è niente di più straordinario della realtà, a meno che non sia il cinema di Jacques Tati o di Wes Anderson”.

Dopo La piccola principessa, la Letteratura torna nel cinema di Cuarón, chiamato a dirigere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004); lui ricorda avesse “già scritto I figli degli uomini (2006), volevo capire i grandi temi che avrebbero plasmato il Secolo, ma nessuno mi appoggiata il film, faceva paura. Ecco, ero un’altra volta senza lavoro, senza soldi e sempre con un figlio. Per cui, nel caso di Harry Potter, ho fatto un film che mi hanno offerto, non che mia sia cercato: Guillermo del Toro, in quell’occasione, mi ha detto molto volgarmente, in messicano, ‘leggilo!’. In effetti, era ottimo! Poi ho parlato con J. K. Rowling e le dissi che per me non avesse scritto di magia, ma del passaggio infanzia-adolescenza, e di società, e lei – ironica – mi rispose che le faceva piacere l’avessi capito! Per fare I figli degli uomini avrei avuto bisogno di sostegno, anche per questo ho accettato di fare Harry Potter: seppur i fantasy non siano il mio genere mi piaceva l’universo creato, perché radicato nell’umanità, è stata una gioia farlo”.

Finché arriva il tempo de I figli degli uomini, accompagnato anch’esso da una storia, quella “dell’ 11 settembre, giorno di proiezione di Y tu mamá también a Toronto: ero lì bloccato e cominciava così un periodo disturbante, in cui avevamo capito tutti che le cose sarebbero cambiate, in peggio; ho cominciato a pensare alle tendenze di ciò che sarebbe accaduto… Noi tutti eravamo in una bolla di compiacimento, era il momento dell’ottimismo capitalistico, ma i temi già c’erano… quello che si vede nel film veniva dal presente, dai Balcani, dall’Iraq, dallo Sri Lanka. La cosa importante è esprimere il senso del tempo e una sequenza lunga, per esempio, consente al pubblico di esperire le cose in tempo reale, che è diverso rispetto a quando si manipola il tempo con più sequenze e più piani”.

E ancora, “un altro film mi ha salvato la vita: Gravity (2013) perché dopo I figli degli uomini, un flop commerciale, con critiche tiepide, la voglia di lavorare con me era scesa a zero. Ho cominciato a scrivere con Jonás Cuarón, mio figlio, un road movie con Charlotte Gainsbourg e Daniel Auteil, difficilissimo da finanziare e infatti non s’è fatto. Era uno dei miei periodi peggiori, con grandi avversità di vita personale. Ho detto a mio figlio: ‘dobbiamo fare qualcosa di appetibile per uno Studio’, dovevo far quadrare i conti, non fare roba artistica ma… è sempre importante fare una storia che ti riguardi… e in quel periodo mi succedeva di tutto e non vedevo la fine… ecco così un film nello Spazio, eppure un film molto personale, ma… non avevamo la tecnologia giusta per farlo, però James Cameron ci disse che avremmo potuto… certo, sarebbe costato 400mln di dollari! Così abbiamo sviluppato una tecnologia necessaria, The Volume, adesso usata anche per Star Wars! Le riprese sono state molto brevi perché più di metà film è in animazione” e questo film è valso a Alfonso Cuarón 7 Premi Oscar, tra cui la prima Statuetta per la Miglior Regia a un regista messicano.

Nella vita dell’autore, oltre a Civo, torna anche Guillermo del Toro, di cui Cuarón racconta la teoria per cui “quando fai un film che funziona è come trovare una sorpresa nell’ovetto”, ed ecco Roma (2018), la sua sorpresa nell’ovetto. “Per la prima volta dopo Gravity ero in una situazione economica stabile, così ho detto: ‘prendo tutti i soldi che ho e faccio un film mio…’. Ho scritto la sceneggiatura con la regola di non tornare indietro, non correggendola. Ho iniziato la produzione senza darla a nessuno, nemmeno agli attori: ho riprodotto il contesto della mia infanzia e girato in continuità. Era interessante a livello creativo e devastante a livello emotivo: non è stato come andare in terapia, piuttosto come andare in clinica e farsi fare l’elettroshock. Ero così concentrato sui miei problemi personali che il successo è qualcosa da cui ero completamente distaccato. Come esseri umani condividiamo un’immensa solitudine in questo vasto universo in cui l’unico sollievo è l’amore: i personaggi di tutti i film che ho fatto condividono questo”.

E lo spettatore Cuarón cosa guarda? È onnivoro, ammette, ma “sono orientato verso un horror realistico: spero un giorno di farne uno. Io amo Rosemary’s Baby, i film di Polański in genere, o anche Babadook, perché radicati nella realtà. Da un po’ cerco di scrivere qualcosa del genere, ma per ora… non è riuscita”.

Locarno 2024

Pardo d’oro 2024, vince ‘Toxic’ di Saulė Bliuvaitė

Annunciato il Palmarès della 77esima edizione del Locarno Film Festival, il premio per la migliore regia è andato a Laurynas Bareiša per Seses (Drowning Dry)

‘Sguardi al Femminile’. Marianna Fontana e la fortuna di ruoli guardati con occhi rivoluzionari

Una conversazione sul tema del femminile nel cinema italiano, moderata da Piera Detassis, con ospiti le protagoniste di Locarno77: le registe Sara Fgaier, Silvia Luzi, e Adele Tulli; l'attrice di Luce, e Sara Serraiocco, interprete di Sulla terra leggeri

‘REAL’, Adele Tulli: “lo schermo è il nuovo specchio”

L’intervista all’autrice del film, co-prodotto e distribuito dal 14 novembre da Luce Cinecittà. Un viaggio nel mondo contemporaneo tra cybersessualità, smart city e patologie da iperconnettività

Marco Tullio Giordana: “Nella famiglia marciscono i sentimenti più nobili”

L’intervista all’autore, che a Locarno77 riceve il Pardo alla Carriera e presenta La vita accanto, scritto anche con Marco Bellocchio e interpretato da Sonia Bergamasco, con Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Sara Ciocca, e dalla pianista Beatrice Barison. Dal 22 agosto al cinema

;)

;)